四月十四,周四,师弟小剑传来消息,邓老师安详地走完了90岁的人生。接着,从邓老师女儿处进一步得知,家里人将不举行任何告别仪式,准备等到疫情结束可以回国团聚时,再执行邓老师和师母海撒合葬的遗嘱。

我心中不由得暗自涌起对师傅潇洒离别的由衷敬佩,托师妹们替我为老师添上一柱香。

我正在做ICU轮转,又轮到周末值班,今天才得坐下来写一篇纪念文章。其实也是在找借口,真正原因是,我一下子想不清楚从什么角度来纪念邓老师才最有意义,无论是对老师,还是对我自己。

邓希贤老师是我的研究生导师,先是硕士,接着又转为博士生论文的导师。邓老师的研究方向是肺循环缺氧,科研项目起源于国家决定对青藏高原开始开发,需要有关缺氧生理的科研知识。因此,邓老师的课题组被称为「高山组」。最初我是高山组唯一的研究生,正宗的嫡传大弟子。师徒如父子,邓老师对我的影响远不仅是在学业上。直到如今,我对于高山,对于登山都仍然是带着股子着了魔式的情有独钟。

邓老师在学术上是大人物,当过全国学术协会的头儿,科研结果得过国家级别的奖励与资助,论文成果更是不计其数。邓老师还是行政上的大人物,当过中国医学科学院(就是协和医学院)基础所的所长(「所」是早年的称呼,如今早已升成了「院」),退休后还被授予生理学会以及科协的什么终身成就奖。邓老师在医学科学界更是辈分与地位都已经达到了登峰造极。我的师弟师妹多得记不过来,哪一个拉出来都是个顶个。就是在当时,所里其他老师们申请科研经费的报告书都要排着队等邓老师提过意见以后才会觉得有把握寄出。

写纪念文章,纪念邓老师这样级别的人物,当然可以把注意力都集中在追述邓老师的事业与学业的成就。那样,不仅写起来容易,而且还可以也顺带着自己沾光。名师出高徒嘛,师傅越有名,徒弟也自然就跟着越高。可是,很显然,邓老师离去的潇洒风度已经充分说明了他的为人和人生态度,尘世既已无憾,虚名更非所求,在君子坦荡荡面前生离死别的哀伤不免显得苍白无力。既如此,我又岂能再落俗套?

可是,听到邓老师逝去的消息的一刹那,我的心中却立刻就涌起了一阵很强烈的难过,甚至在两周后这种感觉仍然难以摆脱。虽然在老师的面前每个人都永远是学生,可我自己却也早已是五洲四海闯荡,在人生事业的路上走出去了很长,不会再缠陷于小儿女式的戚戚然。那么,对老师的怀念是以什么为依托?老师身上的什么因素才形成了他在学生后辈心中的留恋,奠定了一个人在另一个人心中不可磨灭的位置?

想到这一层,我才略有所悟。事情其实不复杂,想一想老师在自己心中最难忘的往事,这些一定就构成了纪念邓老师最有意义的内容。

1、第一篇论文

当年我从山西考到北京,考到协和。作为研究生走进东单三条5号,如同信徒头次踏入了圣殿,无以比拟的敬仰使得我的心中充满了彻头彻尾的诚惶诚恐。找到高山组,老师在外地,只有个小年轻小孙,自称负责执行邓老师的指示。小孙弄张崭新办公桌搁在中间,两边分别是蔡,邓两位教授的旧桌子。然后他一本正经嘱咐,瞧见吗,高山组指着你啦。我小地方娃子进城,分不清是玩笑还是正经,不免倍感重任在肩难以承受。

接着,小孙堆给我一大堆手术器械,告诉我第一年除了必修课还要建立动物模型。当时组里用的是大鼠,却要我用兔子建立大一点的模型。这模型要给兔子做手术,把两侧颈动脉体的神经切断,然后进行肺动脉插管留置。这样的动物再给养在低压舱里,长达14-21天,研究缺氧的作用。

我当时倒是听说过肺动脉漂浮导管,但那只是来自科学技术极度发达的美国的一个传说,根本和自己无关。肩膀上一下子落下了高山组未来的前途重任,心中没底,又不敢提问。连夜回家,跟我母亲诉说我心中的紧张。母亲哪知道什么叫插管,赶着煮了十几个大个儿的咸鸭蛋让我带回去当早餐滋补。

月余,邓老师回来,我将将勉强可以把一个自制的塑料软管从颈部导入肺动脉,却在进入颈静脉上感觉非常困难,战战兢兢的等着挨训。不料,邓老师却显得有点大喜过望。他的本意安排送我去河北医学院老师那学习兔子插管。原来,肺动脉插管是一项非常艰难的技术,根本没指望由我毫无经验就从头建立。后来,我还是去了趟石家庄,在哪儿不仅彻底掌握了经颈静脉做肺动脉插管,而且还结交了那里的生理三杰。他们用兔子研究颈动脉体功能,对于兔子的颈部解剖了如指掌。一下子,我课题所依赖的两个技术难题双双解决。

第一个学年快要结束,邓老师拍了一下我的肩膀:你的数据已经可以写一篇论文了;我可以帮你改稿,但是我们的政策是由研究生独立作为作者。我的心中一下子又立刻如同江海翻波浪,心脏几乎跳出了嗓子眼。论文作者,那是闹着玩的吗?可没等我咽口吐沫开口提问,邓老师已经转身离开了。

玩命用功,没几天,带着几分得意地把初稿放在了邓老师桌子上。岂料,当天晚上,稿子就回到了我桌上。邓老师根本没看,压了个纸条:「重抄,必须一笔一画。」

对邓老师这样毫不留情的严格要求,我倒是一点也没有沮丧。我每天都亲眼目睹邓老师做文章时的全神贯注。这种时候在他的世界里,地球肯定已经停止了转动。他的整个身心姿态都浓缩成了一双近视的眼神,恨不得要钻进面前的稿纸里。

研究生第一年下来,我已经有了人生第1.5篇论文。更重要的是,一笔一画,让人看清楚你写的东西,从那时就已经成为习惯,后来还进一步的演化成了对楷书的爱好。

更重要的是,相信学生,敢于放手才是一位真正好导师的心胸。说起来容易做到难,如今住院医规范化培训虽然上路多年,不敢让学生承担重任却仍然是非常普遍的持续性大问题,一直得不到解决。给邓老师这样的导师做学生实在乃是一个难得的幸运。

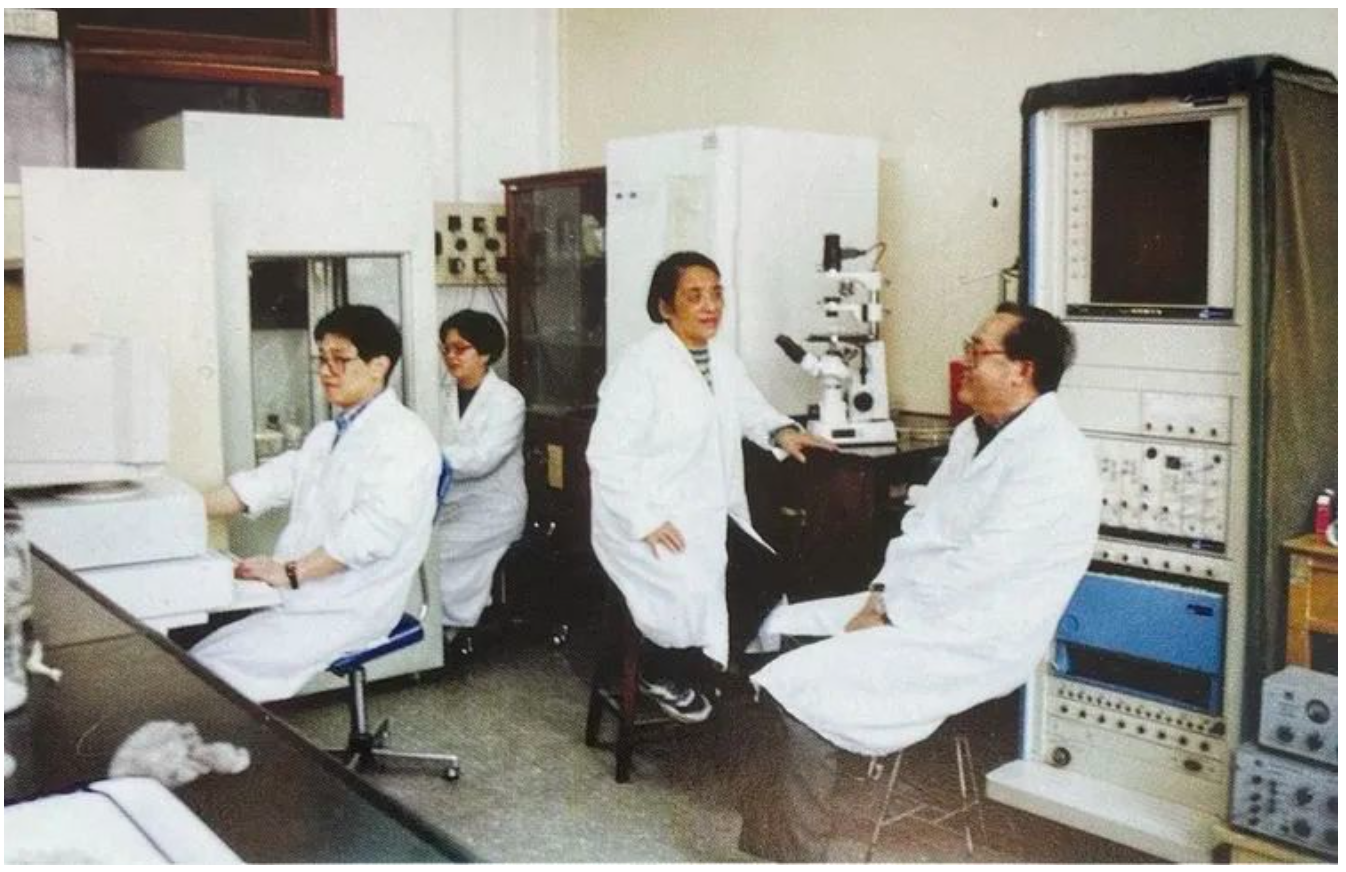

图:邓老师 蔡老师工作照

2、挨训

一个暑假,先有同学邀我一起去北戴河,后边还有所里边组织旅游,去内蒙古草原。当时觉得一年干了不少事儿,应该过一个痛快的暑假。从北戴河回来,兴冲冲去所里准备风雨兼程内蒙古,瞧见桌子上有邓老师的留条:「要是还准备去西宁就不要去内蒙!」

确实,是个惊叹号。让邓老师惊叹不是小事,顿时吓得我不敢再幻想草原之夜的浪漫。

十月份,有个全国的高山医学会在西宁召开,邓老师要我投了论文,并被选做口头报告。我以为,做报告无非就像教室里放幻灯讲课,内容早就有了,其它就没有什么可准备的了。听我这么一说,邓老师脸都红了,真动了气,一通劈头盖脸训斥。其实,邓老师太学术,他生气发怒也并不怎么吓人。

按照邓老师的指示,我才知道学术报告必须按照会议安排的时间准备幻灯的数量与解说词。可惜,错过了机会,邓老师又要出门,没来得及预演。到大会场做报告,一上台,顿时深悔没有邓老师跟着。面对着下边满场的听众,我一下子傻了眼,和给自己熟悉的学生讲课根本不是一回事。眼睛都不知道该看哪,不由得方寸大乱,信心顿失,恨不得邓老师会用奇门遁甲突然出现在眼前,快来扶学生一把。做报告时,紧张得几乎忘词,解说口气里据说带着发颤。报告结束,提问的人竟然在麦克风后边排起了队。问的人越多我心里头越发慌,觉得世界上满是要致我于死地的敌人,幸亏有同行的蔡老师解救圆场。

回来,邓老师却没有一点批评。其实,报告能吸引听众听讲属于一种大成功。可是一个演讲真正成功的决定因素,是演讲者对自己数据的充分了解与随之而来的信心,听众的责任就是想方设法的挑毛病。这些,都是回来才听邓老师讲的。

走上科研大讲台的第一次,是老师托着上去的。老师一放手,学生就几乎下不了台。可从那次之后,学会了不打无准备之仗,再大场合的演讲报告也再没有失过手。

3、听说的表扬

每次做完实验的兔子都成了我同学们的加餐。可能因为缺氧的作用,肉质还特别鲜。估计主要出于要保证这个蛋白质来源,所里成立研究生会竟然把我给选成了主席。接着越发震撼,又给选成了整个协和医科院研究生会的总主席。学生时代都是在蚊子唱歌时期,此前我一向都是反面人物,从没有当过什么干部。

协和的研究生会主席不得了,顾院长,吴院长,修院长这些全国大名鼎鼎的人物都是我的顾问。卫生部的陈部长还专门约我们到他的部长办公室谈话。邓老师听说后撇了下嘴,「我是所长,见院长都没有你方便。」

不说也明白,邓老师这是在委转批评我浪费时间。好容易熬到一年,我立刻就识趣的交了班,坚决不参加复选。当个官,不过多大,不管别人会怎么享受,在我却是近于折磨。何况,我更不想让导师心里不满意。

后来,我已经被派往秘鲁,师弟信中透露,邓老师一教训起师弟师妹来经常拿我举例。「当什么干部没关系,能像你们师兄那样写出文章来就行。」

我没有问过老师。但我觉得这些话应该属于赞许。也许是我自作多情,可我实在希望却又从来没有当面听过老师的表扬。

图:协和校园门口合影

4、遗憾

高原缺氧带给人体的伤害是大体生理问题,因此有关研究偏于应用。大体生理到了十九世纪以后,尤其在科研比较深入的地方,比如美国,已经难以成为独立的有先驱性的科研项目。高山组的项目就比较偏于大体生理水平。

后来我到哥伦比亚大学,那里的老板凭着自己发明的一种微穿刺技术起家。可那操作技术的难度近于微雕,连他自己都难以稳定发挥。凭着高山组的动手底子,我在那把这项技术充分发展发挥,差不多等于救了那个项目。但是,也同时意识到生理科研的确难以继续独立。

可是,一旦转作临床医生,这些局限搁在危重症医学里却就都变成了长处。走进ICU,无论是高难度的侵犯性操作还是复杂的人体生理数据管理,靠着高山组打下的底子,一切都是驾轻就熟,非常有把握。何况对于我自己,在第一线临床坐镇把关也才是我工作热情之所在。从科研人员改为临床医生是一种愿望实现。

可是,跟邓老师当学生也并非没有遗憾。

在高山组的时候,那时生活条件很差,而且人们的生活工作还都习惯了蚊子唱歌留下的严肃,娱乐成分很少。可是,每到大一点的节假日,高山组都要聚餐。聚餐的最大向往是邓老师的麻辣拌粉丝和其它川菜。邓老师整起来重庆风味时,脸上就会露出唯一可以与他写论文时候比美的神态。可惜,那时候我自己还没有走出天将大任必须磨其心志的奋斗状态,对美食没有感觉。

后来,我在哥大时,邓老师曾经在曼哈顿停留,朝夕相处不短的时间。带着邓老师去逛唐人街,他几次指点着采购,要教给我拌粉丝的秘方,我都没有上心。

后来定居在洛杉矶,逐渐喜欢上了两个餐馆,一个四川口味,另一个就是重庆口味。连我在美国出生的儿子都是作为最爱。可是,在我心中却是曾经沧海难为水,除却巫山不是云。这两家的东西虽然算得上不错,但那些厨师傅要是能有邓老师手艺的一半,他们的菜就会好吃许多。

邓老师已去,弟子却没把这份本事继承下来,想起来除了咽口水,也觉得这既是一种遗憾,更应该算作是对年轻时不知道生活乐趣何在的一种惩罚吧。

5、纪念

图:高乐摄影 王辰修图

三月初,王辰院长寄来张照片,什么也没说。那是一幅协和的东单三条礼堂的日暮雪景照(见上图)。美轮美奂的古风建筑与景色固然动人,更重要的却是,他知道那是我日日夜夜生活工作过五年的地方。院长不说破,我也没多问。于是,写了一首小诗作为回信。

如今,写下对我自己导师的纪念,不由得心中有些再难捺下思绪的波澜。师友兄弟,校园风貌,一起构成了我心中的母校。再扬开一步,母校故人,儿时旧地,乃至于祖国的大地山河都是我心中想起来就可以一慰风尘,片刻放松的地方。

怀念导师,不忘故人,也就是在珍藏自己的初心。

当时,并没有细想。现在,好像有点明白这首小诗应该是说给谁听。

寒宵中庭暖,

白雪红灯照。

协和意如何?

科学济人道。

作者介绍

乔人立

美国内科委员会四重认证专家(内科,肺疾病,危重症,睡眠医学);南加利福尼亚大学临床医学教授,PCCM专培委员会顾问。