病例1

患者汪某,女性,34岁,教师。

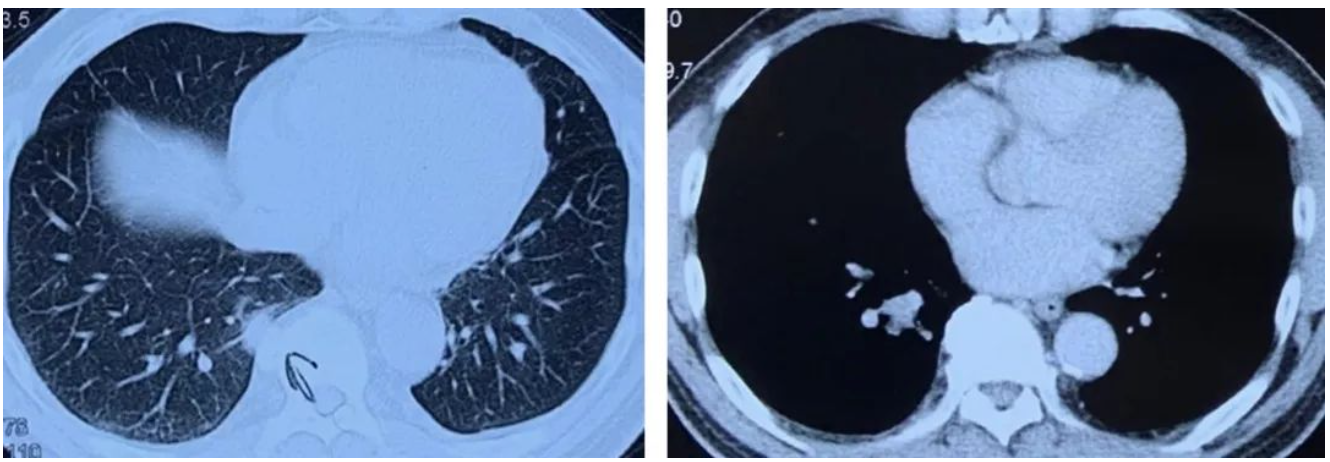

现病史:5年前,即产后2月,患者无明显诱因出现呼吸困难,上二楼即感气短,自觉发热,未测体温,伴乏力、盗汗。双下肢可见瘀点,未在意。此后,因哺乳时婴儿呕吐鲜血一次,患者怀疑自己乳汁中含有血液,遂就诊于安徽省立人民医院,查血常规:WBC 2.9 × 10^9/L、PLT 2 × 10^9/L。胸部CT:双肺弥漫分布片状及结节状渗出影,边缘模糊,部分融合成大。入院后测体温39.0℃,SpO2 84%。诊断「重症社区获得性肺炎,呼吸衰竭,病毒感染可能,ARDS,血小板减少症」,予「美罗培南、头孢唑肟」抗感染,甲强龙80mg×6天,40mg×3天,抗炎治疗,同时予输血小板、血浆、丙种球蛋白等治疗,治疗3天后体温降至正常,呼吸困难症状明显缓解,四肢淤点消失。出院后口服强的松,逐渐减量,因复查胸部CT明显好转,服用3周后遵医嘱停药。

强的松停用2月后(2015年3月),患者自觉胸闷症状较前加重,再次于当地医院复查胸部CT发现双肺多发实性结节,较前明显进展,入院后行气管镜检查未见明显异常,结合影像特点,考虑「真菌感染」可能性大,口服伏立康唑2周后复查胸部CT未见好转,为进一步诊治就诊于北京协和医院。

协和医院住院期间查胸部CT:双肺多发大小不等结节、条索影及片状实变,部分病变形态较前改变,肺部MALT淋巴瘤可能,真菌感染不除外,新见双侧胸膜增厚。PET-CT:双肺多发代谢异常增高结节及团片影,平均SUV 2.8-11.1,最高35.7,双附件区条片状代谢异常增高的软组织影,大小为5.2×2.0cm和4.8×2.3cm,平均7.8和11.7,最高32.2。脾稍大并多个代谢轻度增高灶,多个椎体终板代谢增高灶,考虑血液系统恶性病变可能性大,不除外淋巴瘤;右臀部皮下代谢增高的小结节,不除外受累可能。行骨髓穿刺活检:造血组织比例略减少,脂肪比例增多,造血诊治中粒/红系比例大致正常,巨核细胞可见。右臀部皮下肿物活检,病理示纤维脂肪组织慢性炎,伴脂肪坏死,纤维组织增生,泡沫细胞聚集,多核巨细胞反应及淋巴细胞浸润。全麻下右侧VATS探查+右中叶及右上叶楔形切除活检术,右肺切除组织病理回报:「(右肺中叶、右肺上叶)肺淋巴组织增生性病变,可见较多T淋巴细胞及浆细胞,散在少许单核及双核大细胞,结合免疫组化考虑为霍奇金淋巴瘤」。出院时诊断考虑「淋巴瘤可能性大」。此后间断服用糖皮质激素,服用激素期间患者气短症状及胸部影像均有改善,停药后易复发。为进一步诊治来我院。

患者多家医院就诊,疾病累及多脏器,激素减量期间曾合并神经系统症状。诊疗过程中,患者曾行内科气管镜、外科肺活检、腰穿、骨髓穿刺等多项检查,先后疑诊真菌性肺炎、淋巴瘤等疾病、皮肤脂膜炎、颅神经病变等。

2014年11月(首诊CT)

2015年1月(糖皮质激素治疗1月后)

2019年10月复发后

究竟是多种疾病?还是某一种疾病的多系统表现?请关注本周四下午中日医院间质病参访班疑难病例讨论。

识别上方二维码,进入直播间

病例2

患者女,56岁,工人

现病史:患者1年前搬入新装修房屋后出现气短,体力活动后出现,无喘鸣音,无大汗淋漓,无咳嗽、咳痰,无发热,无咯血,无胸闷、胸痛、晕厥,夜间可平卧入睡,无端坐呼吸及咳粉红色泡沫痰,未予诊治,减少运动量后自觉气短缓解。2月前患者无明显诱因出现气短症状加重,走平路1000米即出现,静息状态尚无气短,夜间无端坐呼吸,无咳嗽、咳痰、咯血、发热、胸痛等其他不适,仍未诊治,气短症状进一步加重,1月前就诊潍坊市人民医院,行胸部CT示双肺间质性病变、纵隔淋巴结肿大、双肺结节;UCG提示肺动脉高压(估测肺动脉收缩压75mmHg),给予患者左氧氟沙星抗感染治疗,同时加用泼尼松30mg qd抗炎治疗,患者自觉喘息轻度缓解。2周前就诊我院呼吸科门诊,考虑「间质性肺病」,因病因未明确,暂停泼尼松口服。现患者为进一步诊治收入病房。患者平素无眼干、口干、有牙齿脱落现象,近3周来京后自觉口干,无关节痛、关节畸形,无雷诺现象,无光过敏,无肌肉痛,无肉眼血尿,3月前患者无意间发现右侧髋关节处散发皮疹,略高出皮面,类圆形,直径约0.5cm,无瘙痒感,无脱屑,未用药自行缓解,目前遗留色素沉着。发病以来患者饮食、睡眠好,二便如常。体重近1年下降2.5-3Kg。

患者肺内病变符合典型间质性肺疾病特点,常规结缔组织病筛查,职业、用药史询问并无异常发现。弥漫分布的磨玻璃影究竟将疾病引向何方?

病例3

一般情况:患者刘某,男性,69岁,退休干部。既往有高血压病史。

现病史:半年前(2018年10月),患者于外院行痔疮手术,术前检查肺部CT发现右肺中叶少许索条影,右肺下叶脊柱旁可见小结节,大小约1.5×1.1cm。因患者当时无咳嗽咳痰,无咳血,无胸闷胸痛、呼吸困难等症状,未进一步诊治。5个月前(2018年11月中旬)患者无明显诱因出现咯血一次,为鲜红色血块,约拇指大小,无发热,无胸痛,无呼吸困难,无下肢肿痛等症状。4个月前(2018年12月21日)患者开始频繁出现咯血,为棕褐色,约小指甲盖大小,1次/日,无其他伴随症状。患者于外院查胸部增强CT,与原CT(2018-10-9)比较:右肺下叶后基底段异常密度灶,此次呈索条样改变,考虑炎性病变吸收。查血常规示:WBC 5.82×10^9/L,NEU% 51.9%,EOS% 7.2%,HGB 153g/L,PLT 269×10^9/L,抗核抗体谱、血管炎抗体谱、免疫球蛋白、补体均正常,TB-SPOT正常,前列腺特异性抗原、肺癌标记物(胃泌素释放肽前体、神经元特异性烯醇化酶、鳞状上皮细胞癌相关抗原)正常,口服莫西沙星抗感染治疗2周,咯血症状无好转。患者为进一步诊治入院。起病以来患者无口干眼干、光过敏、脱发、口腔溃疡、雷诺现象,睡眠、饮食、小便正常,大便约3次/日,大便性状无异常,体重下降3kg。

辅助检查:PET-CT:右肺下叶内基底段团片状密度增高影,葡萄糖代谢增高(SUVmax值3.4),恶性病变不能除外。CT引导下肺穿刺活检病理:穿刺肺组织内可见较多淋巴细胞、浆细胞浸润,淋巴滤泡形成,大量嗜酸性粒细胞浸润,肺泡间隔增宽,个别成纤维细胞拴形成。

患者偶然发现肺部结节影,无明显临床症状,肺穿刺组织病理提示嗜酸粒细胞浸润,看似明确的诊断,背后却隐藏其他秘密。刨根问底才可能真的做到水落石出!

识别上方二维码,进入直播间

主持:任雁宏、何璇、李俊

参会专家

代华平

主任医师,教授,博士生导师;中日医院呼吸与危重症医学科三部主任;中华医学会呼吸病学分会常务委员兼秘书,间质性肺疾病学组组长。

冯瑞娥

北京协和医院病理科,主任医师,教授,硕士研究生导师,中国医师协会呼吸医师分会呼吸病理工作委员会主任委员,中华医学会结核病学分会病理专业委员会副主任委员,中华医学会病理分会胸部疾病学组委员。

钟定荣

2018年8月至今任中日友好医院病理科主任,主任医师,教授。医学博士,硕士研究生导师,主任医师。现任中日友好医院病理科主任。北京协和医科大学博士毕业。擅长各系统的肿瘤病理诊断。

谢晟

医学博士,主任医师。中日医院放射诊断科主任。中国医师协会呼吸分会呼吸放射专业委员会副主任委员。北京大学医学部博士研究生导师。2010年北京大学第一医院放射科主任医师。2011年至今在中日医院放射诊断科任主任医师、科主任。

刘敏

医学博士,副主任医师,副教授,中日友好医院放射诊断科副主任。中华医学会放射学分会青年委员会和心胸专业委员会青年学组委员,中国医师协会呼吸医师分会呼吸放射委员会委员。

背景介绍

中日医院呼吸与危重症医学科是中华医学会呼吸病分会间质病学组组长单位。在我国著名ILD专家、中华医学会间质病学组组长代华平教授的带领下,一直致力于推广和普及ILD的最新知识、适宜的防治技术,提高ILD诊治及规范化管理水平的相关工作。

为进一步提高培训质量,在全国范围内培养更多ILD学科带头人。自2018年起,ILD规范诊治学习班结束后,紧接为期1周的ILD参访班,参访班学员均为呼吸专科资深医师,在已经建立呼吸专科疾病诊断意识的前提下,对间质性肺疾病知识接受更快,理解更加深入。

为加强学员主动参与意识,参访班除设立ILD热点问题讲座外,更强调临床具体执行,学员们在培训期间跟随主诊医师进行查房,参与间质性肺疾病多学科会诊,结合病例进行学习讨论,培养间质性肺疾病的诊断思维。本周四(12月19日),《呼吸界》将对本次参访班进行直播。

点击文末「阅读原文」,进入《呼吸界》直播间了解更多