写在前面的话

2016年11月13日,《呼吸界》新媒体平台以一篇《最新全国呼吸学科排名今日公布:新十强产生》首次亮相,正式上线。也是在同一年,全国呼吸专科医联体在京成立;还是在同一年,呼吸与危重症医学专科医师规范化培训成为国家专培首批三个试点专科之一……

五年,1825天,《呼吸界》平台以4920篇稿件、210场直播,洞悉行业动态、分享学术信息、开展专业培训……5432万人次阅读文章,1107万人次访问直播,《呼吸界》与呼吸人一起,触摸时代脉搏,感受学科发展。今天,回眸一篇篇报道,一场场直播,中国呼吸学科坚实又振奋人心的改变,映射在我们眼前。(注:点击本文中蓝色文字,可跳转至相关报道)

从呼吸科更名,到PCCM科规范化建设,中国呼吸学科的格局和模式在改变

2019年10月12日,是时任河北省邢台市清河县中心医院呼吸科主任刘冰十分难忘的日子:这一天,医院终于挂上了「呼吸与危重症医学(PCCM)科」的牌子。

刘冰向《呼吸界》记者介绍说,启动PCCM科规范化建设项目之前,医院只设有呼吸肾内科,呼吸病的诊断也仅靠听诊器、化验、影像检查这老三样,是规建项目的启动,使医院的呼吸学科发展找到了方向。现在不仅设置了独立的PCCM科,还细分为九个专业组,科里购置了大型肺功能设备,开展了雾化吸入、气管镜等治疗手段,增设了微生物室、睡眠呼吸暂停门诊。

在全国,像清河县中心医院这样的改变,正悄然发生在很多地方。

图:河北省邢台市清河县中心医院

2000年,王辰教授在《中华结核和呼吸杂志》发表文章,呼吁呼吸病学与危重症医学实行捆绑发展战略。

2008年,中国医师协会呼吸医师分会首次发布《关于呼吸科更名为呼吸与危重症医学科的建议》;

2011年,中华医学会呼吸病学分会再次发布同名文件;

2017年4月两学协会联合发布《关于促请完善呼吸学科建制并将呼吸科更名为呼吸与危重症医学科的意见》;

2018年3月,PCCM科规范化建设二三级医院评定标准出台,成为呼吸与危重症捆绑式发展战略的又一个里程碑。

在呼吸病学与危重症医学捆绑式发展的强力推进中,呼吸界领军人物注意到呼吸学科发展不平衡的矛盾日显突出。 2017年,中华医学会呼吸病学分会在都江堰召开学组组长联席会议,王辰院士和几位组长就PCCM规范化建设项目召开会议, 时国朝、梁宗安 领命成为PCCM科规范化建设标准的起草人。

图:2017年,成都青城山

2017年12月,上海田子坊,上海呼吸专科联合体成立大会后,王辰、瞿介明、陈荣昌……等人再一次深入讨论标准化项目。2018年3月, PCCM科规范化建设项目在湖南长沙正式启动。随后,由中华医学会呼吸病学分会,中国医师协会呼吸医师分会,全国呼吸专科联合体、国家呼吸医疗质量控制中心共同发布了《三、二级医院PCCM科规范化建设标准》。同年8月,《基层呼吸系统防诊治体系与能力建设规范》发布,明确了二、三级医院十项准入条件和基层医疗机构的三大准入条件。

三年来,PCCM科规范化建设项目遍地开花,并结出累累硕果。

2018年12月, 国家卫健委发布医疗行业中第一个关于学科建设的文件《呼吸学科医疗服务能力指南》。 截止到2021年11月,已公布了十四轮PCCM科规范化建设项目二三级医院认定结果。全国21个省市自治区卫健委发出红头文件,共有2599家二级及以上医院、6702家基层医疗机构参加PCCM规建认定及培育。

培育、达标、优秀、示范,四个建设等级由低向高,每家医院都可以一步步提升。 中国呼吸学界,迎来了行业规范化建设历史性的新局面。

从「基因改造工程」,到新冠一线挑大梁,专培使呼吸人才队伍在向「同质+高能」改变

杨文哲是湖南省财贸医院的一名主治医师。作为首批国家统招PCCM专培学员,他刚刚完成结业的笔试。一年前,《呼吸界》记者见到杨文哲的时候,他正在湘雅医院接受三年的PCCM专科医师规范化培训。「到岗第一站就被安排在呼吸ICU,怀疑自己能不能坚持三年,每天就像闯关一样……」。杨文哲告诉我们,是带教老师从「不能离开一米距离」开始,手把手带着他一步步走出来。2021年11月10日,杨文哲告诉《呼吸界》,回到医院后,他被破格提拔为科室副主任,按照从湘雅医院学到的经验,他正在开始筹建医院的ICU。

图:(左)杨文哲医生在湘雅医院;(右)杨文哲医生回到湖南省财贸医院

像杨文哲一样,一批又一批专培生,就像一粒粒种子破土而出,成为科室的业务骨干。而这正是得益于多年前的一次思想碰撞。

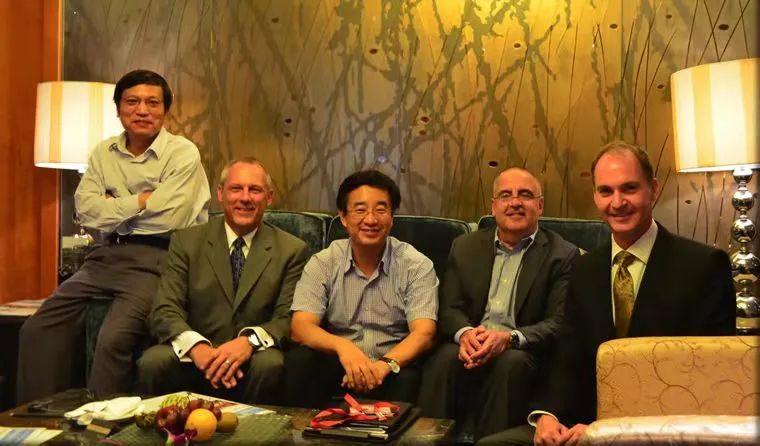

这张照片拍摄于2012年9月,当时中华医学会呼吸病学分会(CTS)年会在成都举办。会议邀请了美国胸科医师协会(ACCP)专家参会,时任主任委员王辰和美国专家讨论合作意向,双方在建立中国的呼吸与危重症医学专科这一点上一拍即合。

这张照片的拍摄者、PCCM专培专家委员会副总干事吴司南回忆起当时的情景十分感慨:「我有一种隐约的感觉,就是一个历史性的时刻被这张照片记录了下来,它从一个会议到一个联合声明,到一个中美合作的试点项目,最后变成了国家认可的制度试点专科,再到后来我们又扩展到专修和单修,如果现在让我回想2012年,这是一个做梦都想不到的现实。」

2013年,中华医学会呼吸病学分会与美国胸科医师协会在《胸科》杂志发表联合声明,共同建立中国PCCM专科体系。打造具备全面技术能力的同质化专科医师队伍;

2014年,China-CHEST PCCM专科医师规范化培训试点项目启动,全国12家呼吸领域优势单位参照美国PCCM专培先进模式与标准,正式启动中国PCCM专培试点;

2016年,首批4名PCCM专培试点项目学员通过美国PCCM专培同水平结业考核,获颁毕业证书;

同年12月30日,国家专科医师规范化培训制度试点正式启动,PCCM成为首批三个试点专科之一。至今,79家PCCM专培基地已招收学员1350人;

作为PCCM专培的重要过渡与补充,2018年底,专修、单修工作全面启动,至今已遴选专修单修基地169家,培训学员近5062人。

图:(上)PCCM专培核心教程;(下)China-CHEST PCCM专培试点项目学员获颁结业证书

2020年新冠之战,全国100多名PCCM专培学员驰援武汉,成为战斗主力,另有大量专培、专修、单修学员及师资在全国各地防疫工作中担任重要任务。他们在这场用命落笔的大考中交出了出色的答卷。

美国南加利福尼亚大学医学院呼吸与危重症专科乔人立教授说:10年以前,王辰院士和他在夏威夷第一次谈及在中国开办PCCM专科培训,到现在已经有了数批试点项目毕业生,专培也已经成为国家项目、代表国家意志,甚至有了连美国都没有的统一教科书,到2020年,认证考试的题目难度已经接近美国。

王辰院士在接受《呼吸界》采访时更加感慨:经过PCCM专科医生规范化培训出来的这批医生,综合专业素养显著提升,接近甚至已经达到了国际先进水平。

中国的呼吸人才之树枝繁叶茂,蓬勃生长。

对呼吸慢病从声称「治不好」,到积极「防诊控治康」,呼吸人观念多方位改变

六七年前,新华社一位记者回家乡探亲,发现老父亲总是在清晨剧烈咳嗽,于是找到县医院最好的内科医生,医生告诉她:老人家得的是慢阻肺、老慢支,无论到哪里看,这个病都治不好。父女俩失望地回了家。因为医生下了「判决书」,尽管有较好的经济条件,女儿没有再带父亲到大医院,眼睁睁地看着老父亲忍受着呼吸的不畅。直到父亲去世,这成为儿女心中永远的痛。中国的呼吸疾病患者家庭中,有多少这样的悲剧!

曾几何时,遇到慢阻肺就说「治不好」,是中国呼吸医生常常告诉患者的结论。提起这些现象,王辰院士多次中肯地提出批评:「这是对疾病规律缺乏深入了解,是随遇而安,消极、不作为的表现。」、「从来没有听到心血管、内分泌专科医生告诉患者高血压、糖尿病『治不了』,而总是以积极的态度给予干预。我们为什么对慢阻肺等呼吸慢病采取如此消极的态度?对于慢阻肺,防与不防,诊与不诊,控与不控,治与不治,康复与不康复完全不同。呼吸界必须要改变,积极作为。」他说。

改变观念,重在提升能力。2015年底,中国呼吸基层联盟成立,大力推动基层呼吸常见病的规范化防诊治体系建设,并开展多种培训、制定基础版指南、举办学术会议,着力提高基层医生的呼吸疾病防诊治能力。

立足现实,顺应时代。因应我国医疗「量不足,碎片化,不均衡,非同质」的突出特点,2016年8月, 全国呼吸 专科联合体 在京成立,以统筹资源、协同发展、利益共享为核心定位。截至目前已有1700余家医疗机构加入,20个省建立了省级联合体。

图:(左)全国呼吸专科联合体在京成立;(右)中国呼吸基层联盟成立

在这个互通互联的平台上,呼吸学界开展专科专病项目建设、人才培养、分级诊疗、双向转诊,助推基层能力水平的提高,纵横联动,焕发出新的活力。

2017年「幸福呼吸」中国慢阻肺分级 诊疗推广项目 在京 正式启 动,目前已在31省51地市开展,覆盖人口近三亿。

2020年10月, 全国二三级医院VTE建设标 准 (2020版) 发 布,至此,全国加入肺栓塞与深静脉血栓形成防治能力建设项目的医院已达800家。

随后 ,《中国18个地市慢性阻塞性肺疾病诊疗报告》发布,覆 盖24省28地市,超过1.3亿人口的肺筛查工作初见成效。

而这些项目的全国响应和参与,正是得益于全国呼吸专科联合体平台的搭建。

图:(左)《全国肺栓塞与深静脉血栓形成防治能力建设》项目启动,(右)「幸福呼吸」中国慢阻肺分级诊疗推广项目在京正式启动

「治不好」,不再是中国呼吸医生的常见话语,预防、诊断、控制、治疗、康复,成为PCCM科医生综合和立体的手段。

从「COPD」,到「慢阻肺」,变化的不只是称呼,更是认知和行动

有一个数年前的场景,让王辰院士记忆犹新:几年前,在一次世界慢阻肺日的活动中,医护人员下乡搞宣传,村口的横幅上赫然写着「世界COPD日」,一名老农,手里抽着旱烟,歪着脑袋,一脸茫然地盯着横幅看。老百姓根本不懂英文词汇,这样的宣传毫无效果可言。为此,呼吸界必须努力改变对慢阻肺采用英文称呼的习惯,这样才能让社会和公众真正知晓慢阻肺。

数年后的今天,无论是业界还是公众,只要是讲汉语的语境,已经越来越少有人提到「COPD」这个英文缩写,「慢阻肺」一词则被普及。表面上看,只是洋名词「COPD」变成汉语的「慢阻肺」,实则影响的是社会和学界对呼吸疾病更方便的认识和行动的改变。试想,如果内分泌学界、心血管学界将糖尿病、冠心病称为「DM」、「CHD」(字母数还少于「COPD」),老百姓如何记得住?怎能提高知晓率?小小的称谓变化,实则打通了横在医学界和百姓之间的沟通屏障,是近年来慢阻肺能迅速为社会所认识的重要原因。

心脑血管疾病、恶性肿瘤、慢性呼吸疾病和糖尿病与代谢性疾病,被世界卫生组织列为「四大慢病」。但在我国,学者和民众对高血压、糖尿病、恶性肿瘤的认知和重视,远远超过呼吸疾病。我国的卫生统计学中,呼吸疾病被严重肢解,分散到其它系统或病种。

变消极被动为积极主动。呼吸人以高度的使命感和杜鹃啼血般的呼吁,努力推动社会深刻地改变认知并成为有效的行动。五年来,国家密集性出台了关于呼吸疾病防治的一系列政策。呼吸疾病防治越来越多地被纳入国家健康战略。呼吸学科迎来前所未有的发展局面:

2016年,《健康中国2030规划纲要》中,慢性病综合防控战略包括了慢阻肺、肺癌、哮喘、睡眠呼吸障碍、呼吸系感染、结核病、尘肺等七种呼吸疾病;《「十三五」卫生与健康纲要》提出将肺功能监测纳入常规体检;慢阻肺疾病被纳入国家分级诊疗政策;

2017年,慢性呼吸疾病防治被纳入《中国防治慢性病中长期规划(2017-2025)》;确定了70岁以下人群慢性呼吸道疾病死亡率、40岁以上肺功能检测率、15岁以上人群吸烟率等项指标;

2019年, 《健康中国行动方案2019-2030》 的15 大 专项行动中,有8项与呼吸疾病的预防和诊治密切相关。

同年,全球防治慢性呼吸疾病联盟组织(GARD)在京召开第十三届全球防治慢性呼吸疾病联盟大会。会上通过并发布了全球第一个 《国际肺部健康促进行动北京宣言》 。

同年,国家发改委在全国设立了八个区域呼吸医疗中心。

2020年,国家呼吸医学中心成立,并布局六大区域中心。

同年,国家拨专款10亿,首次为50%基层医疗卫生机构配备肺功能仪,为基层对诊疗能力的提升提供关键条件支撑。

2021年,人社部公布新职业名单,呼吸治疗师名列其中。

同年,慢阻肺高危人群早期筛查与综合干预项目正式启动,国 家拨款4000万,选取160个区县对80万人开展筛查。

……

2020年元宵节,《呼吸界》发表了一封致全国呼吸与危重症医学同道的信,迅速刷屏,感动业界和社会。「从选择呼吸专业的那一天起,就注定我们要直面危险,冲在保护生命的最前面!全体呼吸人发出豪迈誓言:岂曰无衣,与子同袍;岂曰无衣,与子同泽;岂曰无衣,与子同裳;国家大义,人民利益面前,我们心手相连,命运相依,共赴使命。」时隔20个月,我们再读此信,相信每一位呼吸人仍会热血奔涌、心潮澎湃。今天,新冠仍在全球肆虐,呼吸疾病仍然是人民生命和社会安全的最大威胁,为国承命之路,依然任重道远。

生命在于一吸一呼之间。

对于每一个人,呼吸学科是「息」「息」相关、患难与共的医学。

五年来,呼吸人实施「三驾马车」学科发展方略,筚路蓝缕、以启山林,至今,已是一「呼」百应,功不唐捐。