临床医生常告诉我们,有的患者咳嗽迁延不愈,即便做了胸部CT、化验过血常规、支原体都没发现问题,但就是无论怎么用药都不见好转。想休息时患者咳不停,和别人说话也咳不停,严重影响社交、工作及日常生活。更可怕的现象是,临床上还见到一些哮喘病人,明明规律地吸入药物,却依旧反复气喘发作,这又是为什么?慢阻肺及慢性支气管炎患者病情控制得如何,能不能有一个办法让我们自查病情的轻重程度?……针对这些问题,西安交大第二附属医院呼吸与危重症医学科的陈海娟医生、郝佳医生给了我们细致的解答。

对这些患者,除了观察症状变化及做肺功能评估,还有别的检测手段吗?

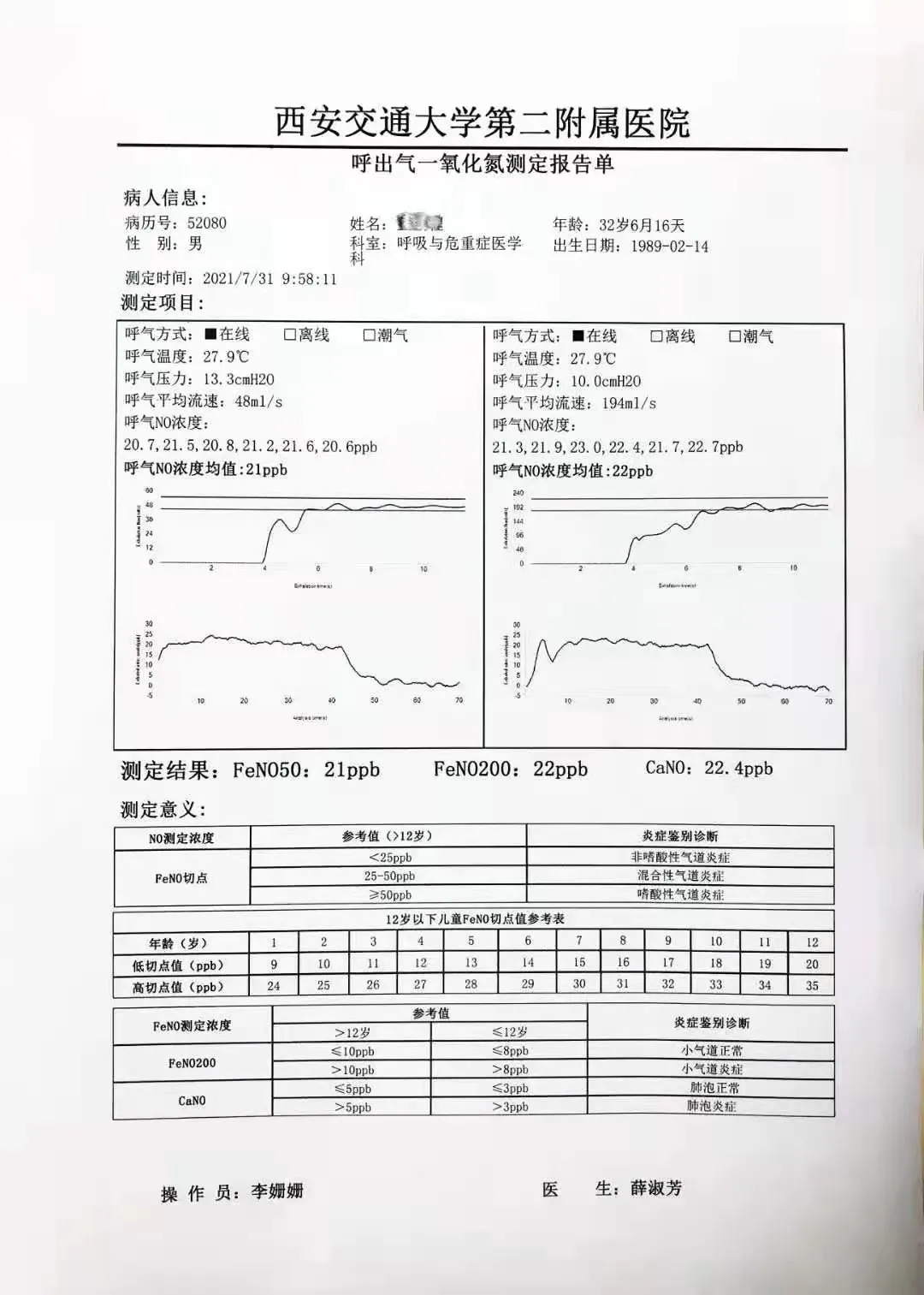

陈海娟医生告诉我们,临床上这些慢性咳嗽患者,如果胸部影像学检查大致正常,排除肺部器质性疾病引起的咳嗽,则大多是由于气道慢性炎症引起的。我们要通过什么方法检测这种慢性气道炎症呢?其实,只需要呼一口气就能检测出患者是否患有慢性气道炎症性疾病。这种测试就叫呼出气一氧化氮测定。

陈医生告诉我们,呼出气一氧化氮(FeNO)是一种新型、无创、方便检测的生物标志物,只需要一口气,就能了解人体气道内的嗜酸粒细胞炎症情况。这种检测方法主要应用于慢性咳嗽的诊治、支气管哮喘的诊断和规范化管理,同时对特异性变态反应、肺炎、支气管炎、慢性阻塞性肺病、支气管扩张、间质性肺疾病的鉴别、诊断和治疗具有指导意义。

大家不禁想问,呼出气一氧化氮测定到底有哪些具体的优点?

陈医生为我们列出了如下几大优点:

1、安全便捷,只需要轻轻呼一口气,安全无创。

2、灵敏度高,可重复检测,结果稳定。

3、与X线胸片、CT、肺功能等检查相比,其分析结果可以早期预测哮喘等病情发作,提示及早用药,防止病情反复发作和进一步恶化。

4、根据呼出气一氧化氮检测结果可以监测药物治疗效果(用药是否正确,有效),减少误诊误治,防止抗生素与激素药物滥用,降低患者医疗负担。

陈医生还告诉我们,近十年来,呼出气一氧化氮测定作为一种无创性气道炎症检测方法,已在临床快速发展,国内外相继颁布多项临床指南,逐渐将呼出气一氧化氮测定的诊疗价值从辅助指标提高到首选指标,现在还有专家正在对将呼出气一氧化氮检测应用于新领域(肺癌、肺动脉高压、充血性心力衰竭、炎症性肠病、胃食管返流、霍奇金淋巴瘤、系统性硬化病、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征、过敏性鼻炎)进行不懈探索,呼出气一氧化氮检测未来的应用范围可能会大大超乎我们的想象。

那么,这种测定方法复杂吗?

陈医生说,呼出气一氧化氮测定简单方便,但结果却能达到精确可靠,并且重复性好,是一种理想的评估炎症疾病的无创检查方法。检查中,只需要患者配合做吸气、呼气这两个动作,一口气就可以完成检查。

要点是将肺内气体尽量呼出后以口唇包紧过滤器,用嘴吸气2-3s达肺总量,以均匀的流速通过过滤器慢慢呼气

陈医生告诉我们,测定方法很简单:受试者取端坐位,将肺内气体尽量呼出后以口唇包紧过滤器,用嘴吸气2-3s达肺总量,然后以均匀的流速通过过滤器慢慢呼气。但是,呼气的时间一定要充足,我们以12岁为一个分界岭,12岁以下的儿童要呼气至少4秒,而大于12岁的儿童及成人要大于6秒。这个测试中,采用一氧化氮测定仪记录呼气过程中一氧化氮浓度。

哪些患者需要做呼出气一氧化氮检测?哪些不适合?除了禁忌症还有哪些注意事项?

关于呼出气一氧化氮测定适应症,郝佳医生为我们作出了详细的解答:

1、反复发作原因不明的咳嗽,尤其多在夜间或凌晨刺激性干咳。

2、胸闷为唯一症状的患者。

3、疑诊哮喘患者,缺乏临床诊断依据。

4、评估哮喘患者吸入激素治疗疗效与依从性。

5、无法配合完成肺功能等其他检查的咳喘患者。

6、慢阻肺患者气道炎症评估。

哪些患者不适合做呼出气一氧化氮检测呢?

这就不得不提到呼出气一氧化氮测定禁忌症。郝佳医生告诉我们,以下5个禁忌症大家一定要记牢:

1、活动性咳血。

2、活动性肺结核。

3、未经胸腔引流的气胸。

4、近期有心肌梗死或肺栓塞。

5、近期眼部手术如(白内障)等。

郝佳医生还特别提醒我们,做呼出气一氧化氮的测定需要注意以下这些事项:

1、检查前一小时避免进食、吸烟、剧烈运动。

2、检查前三小时前避免进食西兰花、芥兰、生菜、莴苣、芹菜、水萝卜、腌制或者熏制的食品。

3、检查前三天避免抗生素或者激素药物的使用。

专家简介

郝佳

西安交通大学第二附属医院呼吸与危重症医学科,护师,获得肺功能规范化培训证书。

陈海娟

西安交通大学第二附属医院呼吸与危重症医学科,主管技师,现任中国老年医学会呼吸病学分会呼吸生理与肺功能组委员,陕西省性学会护理专业委员会委员,肺功能规范化培训认证导师。

本文完

未经许可,请勿转载

排版:刘旋